1957: è in questa data che l’era spaziale ha inizio! L’Unione Sovietica lancia in orbita lo Sputnik e grazie a questo piccolo satellite compie il primo passo nello spazio. Da allora, il settore ha avuto obiettivi sempre più importanti e ambiziosi come la messa in orbita del primo uomo fino allo sbarco sulla Luna. Nel tempo la competizione tecnologica e scientifica per il progresso dell’umanità si è intrecciata con finalità collegate alla sicurezza nazionale. Stiamo assistendo ad una crescita delle attività economiche e all’ingresso di soggetti e capitali privati. Di fatto il mondo dello spazio sta cambiando e di conseguenza stanno cambiano le prospettive, le opportunità. Di questo abbiamo parlato con Emilio Cozzi, giornalista ed autore di Geopolitica dello Spazio e conduttore su Radio24 del podcast La geopolitica dello Spazio insieme a Gianpaolo Musumeci.

La space economy rappresenta una delle più promettenti traiettorie di sviluppo dell’economia mondiale dei prossimi decenni. Esattamente, vogliamo spiegare di cosa si tratta e perché sta diventando così importante?

«Utilizzando la stessa definizione che ne dà i Mise possiamo dire che la space economy è quella catena del valore che va dalla progettazione alla realizzazione all’operatività di infrastrutture spaziali, e quindi razzi, satelliti o stazioni spaziali abitate, fino ad arrivare alla produzione di servizi ed applicazioni innovative a valore aggiunto che dalle quelle infrastrutture dipendono. Qui rientrano la meteorologia, l’osservazione della terra, le telecomunicazioni. Perché sta diventando così importante? Consideriamo i numeri: il 2023 ha mosso circa 460 miliardi di dollari a livello globale, non una cifra altissima ma l’elemento clamoroso della space economy sono i suoi margini di crescita perché si prevede che entro una decina di anni possa raggiungere 1800 miliardi dollari e questa è la previsione meno ottimistica. Quella migliore parla addirittura di 3000 miliardi di dollari, con una crescita dell’8-9% annuo. Il settore sta crescendo così tanto soprattutto per quelle applicazioni, quei servizi che dallo spazio derivano e qui subentra la definizione di new space economy che non è una nuova economia dello spazio ma è l’economia di un nuovo spazio, cioè un nuovo modo di approcciare lo spazio, di operarci e di sfruttarne i servizi».

Perché andiamo nello spazio?

«Da una parte c’è un motivo romantico. Da quando esiste l’umanità c’è questa attrazione verso l’ignoto e si fa di tutto per trasformarlo invece in qualcosa di noto. Proprio per sopravvivere andiamo oltre i confini conosciuti per arricchire le nostre conoscenze ma anche per evolverci ed acquisire nuovi tipi di risorse. Quindi da un lato c’è quasi una motivazione intrinseca nella natura umana di spingersi oltre, dall’altro c’è sicuramente una prospettiva tecnologica, perché possedere, manovrare e presidiare lo spazio implica una capacità tecnologica, forse la più avanzata in assoluto. Da non trascurare anche le motivazioni economiche perché oggi andare nello spazio apre ad una quantità di ricchezze altrimenti inimmaginabili. L’ultimo motivo è legato all’ambito militare, della difesa e della sicurezza. Se all’inizio del 900 si diceva che chi controllava il mare controllava anche la terra, ora chi controlla lo spazio controlla la terra».

La space economy è solo una questione “da ricchi”?

«E’ vero il contrario. La space economy, comprendendo quella mole di servizi che noi utilizziamo tutti i giorni anche se non ce ne rendiamo conto (come il GPS), ci riguarda tutti. Per questo sta diventando gigantesca. Oggi l’agricoltura si controlla dai satelliti, valorizzando le risorse del territorio per esempio, ed anche la medicina ne beneficia per i suoi progressi. Senza le tecnologie spaziali l’economia del mondo avrebbe molti problemi a progredire. Come dicevo prima ormai da qualche tempo siamo entrati nella new space economy che, ribadisco, non è una nuova economia dello spazio è un’economia di un nuovo modo di fare spazio perché oggi sono i privati a darne la spinta propulsiva maggiore».

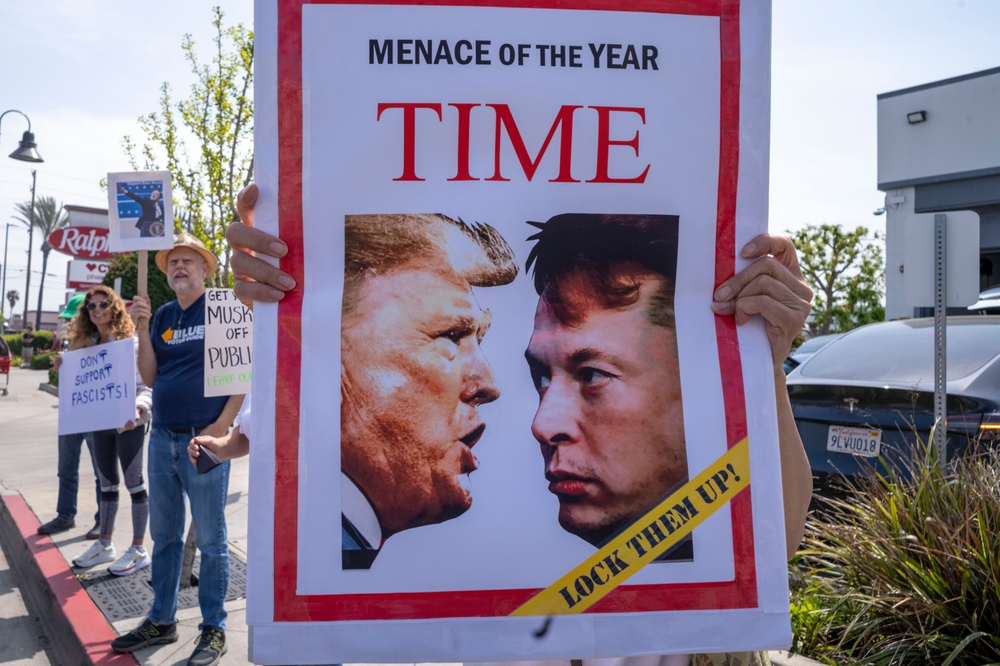

Mi ha anticipato nella domanda: prima il settore era appannaggio degli enti governativi, ora negli ultimi vent’anni sono emersi attori come Elon Musk con SpaceX e Jeff Bezos con Blue Origin. Cosa sta succedendo? Corriamo il rischio di una “privatizzazione” dello spazio?

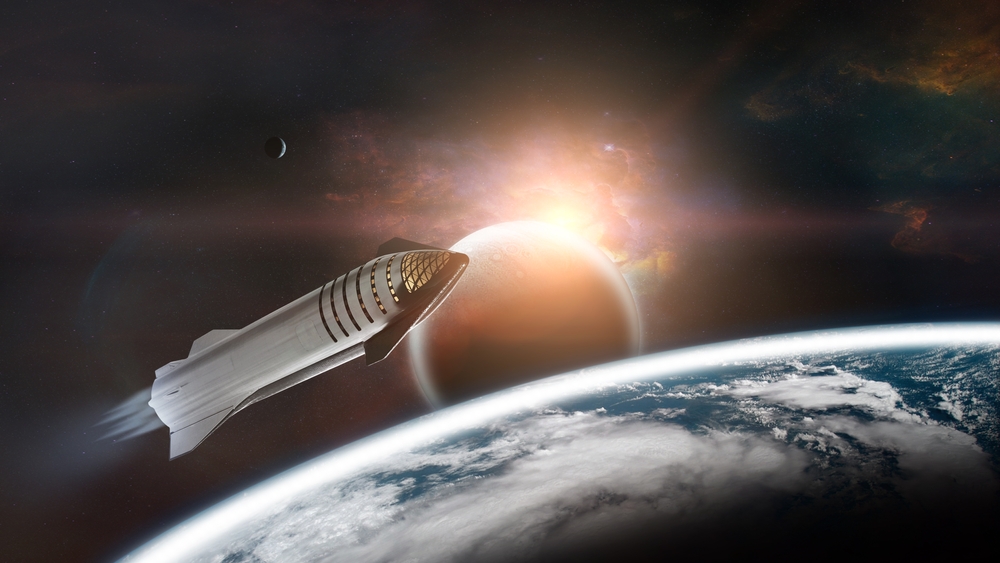

«Storicamente la corsa spaziale verso la Luna è iniziata negli anni 50-60 tra l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti ed era spinta dall’alto, quindi con imponenti finanziamenti governativi per supportare industrie che andavano a realizzare tecnologie che sono servite per andare sulla Luna, oggi è l’esatto contrario. Lo Spazio si muove dal basso tramite le “trovate” dei privati, primo fra tutti Elon Musk che in questo senso si può considerare un vero e proprio rivoluzionario. Ha reso possibile un progetto che fino ad allora si riteneva irrealizzabile, ovvero il recupero del primo stadio dei razzi. Prima, quando si andava sulla Luna, una volta a destinazione, veniva letteralmente buttato via tutto, non si recuperava niente. Arriva Elon Musk e recupera un pezzo importantissimo del primo stadio, quello dove c’è il propulsore principale. Questo abbassa radicalmente i costi per portare ogni kilo di massa in orbita. Se negli anni ’80-90 portare un kilo oltre l’atmosfera costava tra i 65 ed i 67 mila dollari al kilo, con il Falcon 9 è di 6 mila dollari, cioè un decimo. Se dovesse funzionare la famosa Starship i costi al kilo, promette Musk, scenderebbero a 200 dollari al kilo, una cosa impressionante. Se prima quindi solo i Governi o i grandi gruppi industriali potevano permettersi di mandare cose in orbita, oggi sempre più aziende, enti di ricerca, istituti scientifici possono andare nello spazio, fare i propri esperimenti e fare business. E’ ancora un po’ presto per parlare di democratizzazione dello spazio ma quello in futuro sarà l’obiettivo. Certamente il settore si sta privatizzando e molto presto l’orbita bassa, cioè quella con una distanza fino 2000 km dalla superficie terreste, diventerà ambito di commercio e di lavoro mentre le grandi agenzie spaziali provvederanno all’esplorazione profonda, quindi ad andare sulla Luna o su Marte».

L’Italia dal canto suo vanta una lunga tradizione nelle attività spaziali. Me ne parla? Dal punto di vista degli investimenti e dell’operatività possiamo/dobbiamo fare di più per competere con Stati Uniti e Cina?

«L’Italia è stato il terzo Paese in assoluto a mandare un proprio satellite nello spazio, parlo del San Marco 1 nel 1974, subito dopo è stata la volta di Unione Sovietica e Stati Uniti. Da allora l’Italia ha sviluppato molto le proprie capacità, è uno dei pochissimi Paesi al mondo ad avere l’intera filiera industriale come operativa, cioè è capace autonomamente di costruire satellite, razzi, è la migliore al mondo a costruire avanposti abitabili e siamo molto bravi anche nella produzione dell’applicazione di servizi derivati, penso all’osservazione della Terra, alle telecomunicazioni dove siamo stati tra i primi a capirne il business negli anni ’60. Stiamo investendo sempre più soldi nello spazio. Entro il 2026 investiremo complessivamente 7,2 miliardi. Abbiamo uno dei programmi più all’avanguardia per l’osservazione della Terra, cioè la costellazione Iride, i cui satelliti con i fondi del Pnrr cominceremo a mandare in orbita tra due anni. Potremo monitorare le infrastrutture, i cambiamenti climatici. Il rischio è quello di trasformarsi in una boutique spaziale dalla quale le grandi potenze si abbeverano. Ovviamente stiamo lavorando per evitare questa prospettiva».

Insomma il volo spaziale del 13 ottobre 2024 della navicella Starship di SpaceX è stato uno degli eventi spaziali più spettacolari degli ultimi anni. La compagnia di Elon Musk ha lanciato il gigantesco razzo “Super Heavy-Starship” in un volo di prova senza equipaggio. Il razzo è stato recuperato utilizzando enormi bracci robotici installati sulla piattaforma di lancio, un’impresa mai tentata prima, che quasi certamente segnerà una nuova frontiera nell’ingegneria aerospaziale.