Del collegamento fra la penisola e la Sicilia si parla fin dai tempi antichi. Plinio il Vecchio racconta di un ponte di barche e botti. I Borboni ci pensarono e dopo l’Unità d’Italia in ogni legislatura se ne è parlato.

L’onorevole Giuseppe Zanardelli, nel 1876, diceva: «Sopra i flutti o sotto i flutti la Sicilia sia unita al Continente».

La maggior parte dei progetti sono del secondo dopoguerra e c’è un concorso internazionale di idee del 1969.

Ora, quella che potrebbe diventare la più grande opera ingegneristica che la storia italiana ricordi, almeno a livello di infrastrutture galleggianti, dopo aver incassato la scorsa settimana l’approvazione dalla commissione Via-Vas, del ministero dell’Ambiente e i finanziamenti da parte dell’Ue per oltre 24,7 milioni di euro a luglio, sembra davvero più reale.

Sospeso da decenni tra un’aura di mistero, tra carte burocratiche e polemiche, il Ponte sullo Stretto di Messina inizia a inanellare una serie di concretizzazioni che lo fanno essere sempre un po’ più vero.

L’ultimo sì in ordine cronologico al progetto del ponte sullo Stretto di Messina è arrivato con l’approvazione da parte della commissione Via-Vas, del ministero dell’Ambiente, che valuta l’impatto ambientale.

La stessa commissione che, ad aprile, aveva segnalato ben 239 integrazioni necessarie al progetto, portando naturalmente ad allungare i tempi perché c’erano grosse carenze nei documenti inviati fino a quel momento. Ora queste sono state in gran parte superate, anche se restano delle “prescrizioni” nel via libera della commissione: indicazioni che andranno rispettate nella scrittura del progetto esecutivo e poi durante i lavori.

Foto: Ansa

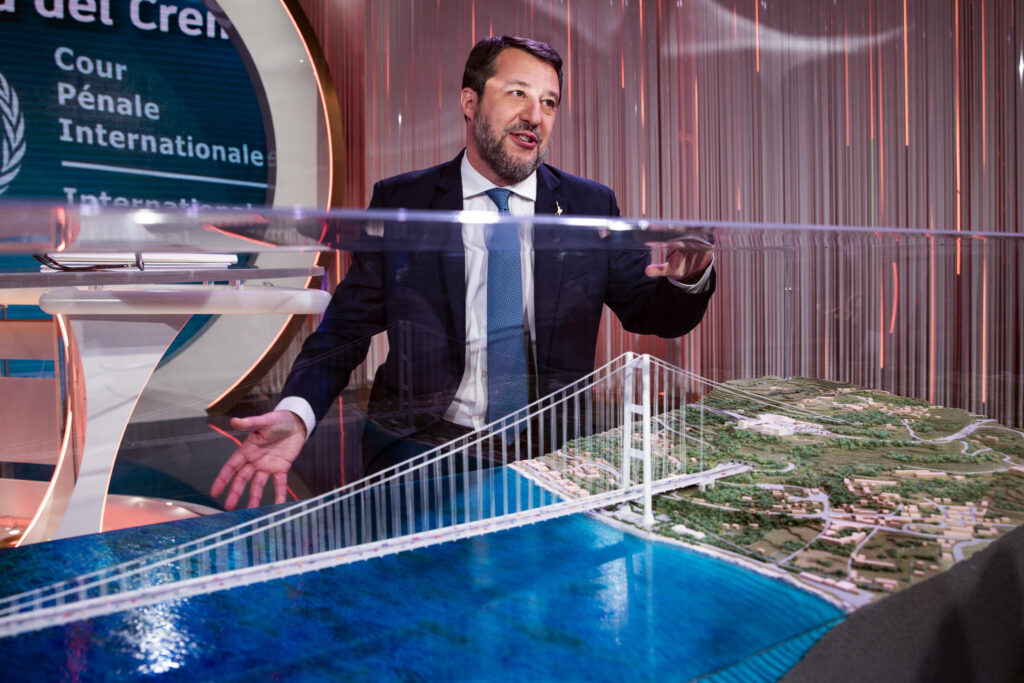

Dopo le richieste del ministero dell’Ambiente era parso evidente che la tabella di marcia ribadita più volte dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini fosse probabilmente irrealizzabile. D’altra parte, le integrazioni richieste non erano semplici imprecisioni burocratiche o formali.

Si parlava di verifiche mancanti sull’impatto ambientale dell’opera, di analisi che non avevano tenuto in conto il contesto sociale ed economico in cui il ponte veniva costruito, di stime sui costi per il mantenimento dell’opera che non erano ben specificati.

Cosa ha deciso la commissione sull’impatto ambientale del Ponte

Le risposte con le integrazioni necessarie erano arrivate a settembre, e adesso la commissione Via-Vas ha potuto dare il suo parere definitivo.

La commissione si è pronunciata positivamente sulla compatibilità ambientale del progetto, ha fatto sapere il ministero dell’Ambiente. Ma bisognerà rispettare le condizioni ambientali prescritte, che riguarderanno perlopiù la fase della presentazione del progetto esecutivo.

Queste condizioni non riguardano solamente l’ambiente, ma anche aspetti relativi a progettazione di dettaglio per le opere a terra, relativi a cantierizzazione, gestione delle materie, approvvigionamenti, rumore e vibrazioni.

A che punto è l’iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto

L’iter verso l’inizio dei lavori del ponte sullo Stretto, dunque, muove un passo in avanti. Il progetto deve ancora passare dal Cipess, il comitato interministeriale che si occupa di approvare in ultima istanza i grandi progetti, anche dal punto di vista economico.

E la previsione del cronoprogramma è che questo via libera arrivi entro la fine dell’anno, anche se è tutt’altro che sicuro che questo avvenga. Non è detto neanche che si riesca a partire entro la fine del 2024 con un progetto esecutivo.

L’apertura dei cantieri era stata già promessa per questa estate, poi entro l’anno.

A luglio il governo è intervenuto con un decreto per semplificare la parte di progettazione: in sostanza, i lavori potranno partire quando non ci sono i progetti esecutivi per l’intera opera, ma solo per le prime fasi costruttive.

Ma al momento non è detto che la promessa del ministro Salvini di posare la “prima pietra” entro il 2024 venga mantenuta.

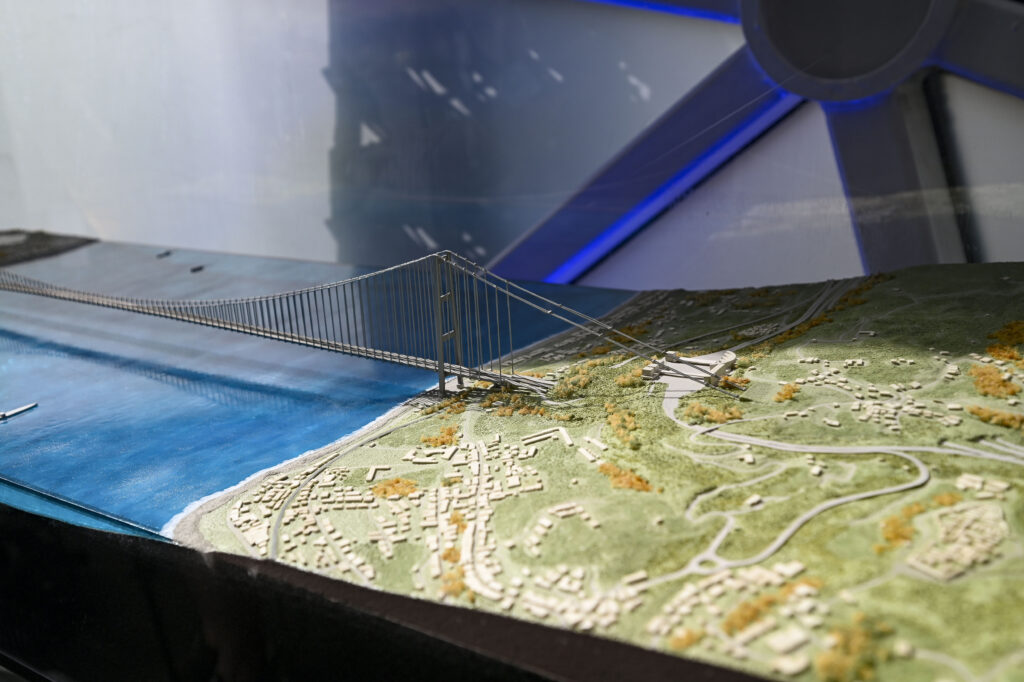

Il progetto attuale del ponte sullo Stretto di Messina

Prendendo in esame l’attuale progetto, che risale al 2011, il ponte sospeso collegherà i comuni di Messina e Villa San Giovanni. È stato pensato all’interno del cosiddetto corridoio Scandinavo-Mediterraneo delle reti trans europee dei trasporti, e prevede una lunghezza di 3.300 metri (il più lungo al mondo a campata unica).

Il 18 ottobre 2012 l’allora Governo Monti con apposito decreto ne impose la sospensione, col Governo Meloni che col decreto legge 35/2023 ne ha convertito le modificazioni nella legge 57/2023, riavviando l’iter finalizzato alla realizzazione dell’opera per complessivi 10 miliardi di euro (costi che potrebbero lievitare di almeno il 10%).

Foto: Ansa

Il nuovo CdA della società concessionaria dell’opera, denominata Stretto di Messina, il 15 febbraio 2024 ha approvato il progetto definitivo, riprendendo quello del 2011, recependo il parere del comitato tecnico scientifico ministeriale che ha inviato 68 raccomandazioni o prescrizioni da rispettare nella fase successiva alla progettazione esecutiva, che necessiteranno di una seconda verifica.

Le prime ipotesi di un ponte sullo Stretto di Messina

Per provare a tracciare un excursus storico della vicenda che da secoli riguarda lo Stretto di Messina bisogna tornare almeno al 1840, quando Ferdinando II delle Due Sicilie commissionò per primo un progetto di realizzazione dell’opera, abortito per via dell’eccessiva mole di costi da approntare.

Nel 1866 l’allora Ministro dei Lavori Pubblici Stefano Jacini commissionò un progetto ad alcuni ingegneri per la realizzazione di un ponte con dei piloni, anch’esso abortito per via dei costi ritenuti eccessivi.

Pochi anni dopo l’ingegnere Carlo Alberto Navone propose un tunnel sottomarino di 22 chilometri, riprendendo quello pensato da Napoleone nel canale della manica.

Idee che vennero portate avanti anche nei decenni successivi, sino a quando il terribile terremoto del 1908 convinse più di un politico e anche qualche progettista a desistere dall’idea di costruire un’opera così particolare e delicata in un’area fortemente sismica e incline a correnti fortissime, come già evidenziato dalla leggenda di Scilla e Cariddi nell’Odissea.

Storia di un progetto centenario

Del ponte si tornò a parlare soltanto nel dopoguerra quando l’ACAI (Associazione Costruttori Italiani in Acciaio) incaricò l’ingegnere statunitense David B. Steinman, esperto di progetti legati a ponti sospesi, di redigere un progetto preliminare.

Questo prevedeva tre campate con due piloni e una campata centrale di 1.524 metri (300 metri più lungo del Golden Bridge di San Francisco), con almeno 50 metri di altezza dal mare e un costo di 100 miliardi di lire dell’epoca, almeno 12.000 gli operai da impiegare.

La Regione Sicilia nel 1955 commissionò uno studio geofisico allo scopo di verificare la fattibilità del progetto (redatto tre anni prima), seguita dalla nascita del Gruppo Ponte Messina SpA, costituito da diverse aziende italiane (Finsider, Fiat, Italcementi, Pirelli e Italstrade) per promuovere studi ingegneristici e ambientali utili alla realizzazione dell’opera. Nel 1957 l’architetto Armando Brasini diede il suo contributo con un ulteriore progetto a più campate sospese, su piloni emergenti da isole artificiali.

Quando nel 1968 venne conferita ad Anas, Ferrovie dello Stato e CNR l’incarico di acquisire ulteriori elementi di giudizio legati alla fattibilità della realizzazione dell’opera, pochi mesi dopo il Ministero dei Lavori Pubblici bandì un “Concorso Internazionale di Idee”.

Furono 143 i progetti che arrivarono sui tavoli ministeriali, praticamente da ogni parte del mondo, e gran parte da studi di assoluto prestigio e rilievo. Il bando prevedeva tra i requisiti il passaggio di due binari ferroviari e sei corsie autostradali.

Foto: Shutterstock

La commissione, presieduta dal direttore generale dell’Anas Ennio Chiatante e dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato Ruben Fienga, con altri 22 membri, assegnò 12 premi, di cui 6 ex-aequo come miglior progetto: il “Ponte di Archimede” dei britannici Gran Alan and Partners, il progetto del gruppo Lambertini, quello del gruppo Musumeci, quello di Gruppo Ponte Messina SpA (italo-americano), quello dell’architetto Eugenio Montuori e quello di Technital SpA, e ciascuno ricevette 15 milioni di lire.

Il “Ponte di Archimede” fu quello che negli anni ’70 ricevette il maggior numero di endorsment per vedere effettivamente la luce, ma in realtà nel 1978 la presentazione di un progetto aggiornato di Gruppo Ponte Messina SpA finirà per diventare quello di riferimento per gli anni a venire.

La storia del ponte sullo Stretto: dagli anni ’80 al nuovo millennio

Gli anni ’80 diventano un momento cruciale per il destino del ponte: con il varo della concessionaria Stretto di Messina SpA (1981) è quest’ultima che diventa l’attore principale anche in fase di stesura del progetto.

Nel 1982 il gruppo Lambertini propose alla neonata concessionaria un progetto aggiornato di ponte strallato, ma soltanto nel 1986 la Stretto di Messina SpA rese pubblico un nuovo studio che confrontava ipotesi di costi e di realizzazione: un ponte a luce unica di 3.300 metri e uno a due luci di 1.650 metri, non venne considerata quella a tre campate.

Sarebbe stato quello a campata unica a prevalere sugli altri, come stabilito anche dal CdA delle Ferrovie dello Stato del 19 febbraio 1987.

Il progetto preliminare definitivo venne consegnato nel 1992, approvato dal Governo Berlusconi nel 1994. Subirà un’ulteriore modifica nel 2003 (con relativo aggiornamento), quando venne anche stabilito il regolamento della gara d’appalto, vinta nel 2005 da Eurolink SCpA (con a capo Impregilo SpA) che divenne contraente generale con un’offerta di 3,88 miliardi di euro.

La firma sul contratto venne posta soltanto il 27 marzo 2006, ma due settimane più tardi l’iter della realizzazione dell’opera venne bloccato dal Governo Prodi, anche per via di indagini legate alla possibile infiltrazione di cosche locali nei lavori pronti per essere appaltati.

Un anno dopo venne scongiurato il pericolo per il Governo di dove pagare 500 milioni di euro di penale per la mancata esecuzione dei lavori: venne suggerito di far confluire Stretto di Messina SpA in Anas per limitarne i costi, ma di fatto il progetto subì l’ennesimo stop.

Verrà ripreso solo nel 2009 dall’ennesimo Governo Berlusconi, con il varo delle prime aree del cantiere nel comune di Villa San Giovanni.

Lo stop del 2021 e la ripartenza

L’11 gennaio 2010 venne presentato il progetto preliminare definitivo, con l’impegno anche di completare alcune parti sospese dello stesso affidate all’architetto Daniel Libeskind.

Nel luglio 2011 il progetto approvato da Società di Messina SpA venne presentato ufficialmente, ottenuto anche il placet dall’UE.

Che pure non lo inserì nei finanziamenti previsti per i lavori infrastrutturali dell’anno successivo, al punto che le opposizioni in Parlamento presentarono una mozione che portò alla soppressione dei fondi previsti per la realizzazione del progetto.

Nel 2012 il Governo Monti seguì tutto l’iter necessario per annullare l’incarico e prevedere un “tesoretto” per pagare le relative penali. Il 15 aprile 2013 la società Stretto di Messina SpA venne messa in liquidazione.

Solo nel 2020 si è tornati a parlare del ponte dopo che a luglio la Regione Calabria approvò una mozione a favore dell’opera, seguendo anche un’apertura arrivata poco prima dall’allora primo ministro Giuseppe Conte.

La politica, grazie anche ai fondi previsti dal Recovery Fund (misura post pandemia), si trovò concorde nel voler riprendere in mano la progettazione e soprattutto la realizzazione di un’opera che avrebbe unito la Sicilia al resto del continente.

Nel 2023 il Ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini dichiarò in tv la volontà di aprire il cantiere nel 2024, riprendendo il progetto già realizzato e approvato (e poi affossato dal Governo Monti).

La riattivazione della società Stretto di Messina Spa, avvenuta il 16 marzo 2023, ha rilanciato l’iter per la costruzione dell’opera, con l’approvazione del Senato arrivata il 24 maggio 2023.

Ponte sullo Stretto di Messina: il progetto definitivo

Il progetto definitivo segue lo schema del ponte sospeso a campata unica, scavalcando lo Stretto di Messina senza piloni intermedi nel mare, quindi a una sola luce.

Il progetto attualmente disponibile consiste in circa 8.000 elaborati e prevede una lunghezza della campata centrale di 3.300 metri, per una lunghezza complessiva di 3.666 metri e di 60,4 metri di larghezza dell’impalcato. 399 metri di altezza delle due torri, collegate a 2 coppie di cavi da 1,26 metri di diametro per il sistema di sospensione, composti ognuno da 44.323 fili d’acciaio dalla lunghezza complessiva di 5.320 metri.

Volume dei blocchi d’ancoraggio pari a 533.000 metri-cubi. L’infrastruttura garantisce, per il transito di grandi navi, un franco navigabile di 65 metri per 600 metri di larghezza in presenza delle massime condizioni di carico, e di 70 metri in assenza di treni e mezzi pesanti.

L’attraversamento è costituito da 4 corsie di traffico stradale, 2 per ciascun senso di marcia + 2 corsie di emergenza e 2 binari ferroviari, per una capacità di transito pari a 6.000 veicoli/ora e 200 treni/giorno.

È previsto l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per il trasporto pubblico locale tra le città di Messina e Reggio Calabria.

Il ponte è stato progettato per resistere a sismi di magnitudo 7,1 della scala Richter, con un impalcato aerodinamico che è risultato essere stabile fino alla velocità del vento di 270 km/h.

Ponte sullo Stretto: i costi

Il progetto del ponte sospeso è fatto di 8000 documenti. È quello più corposo perché è quello più studiato negli anni.

È anche quello con una documentazione più avanzata in fatto di impatto ambientale, resistenza sismica, visto il territorio in cui si trova) costi (sono già stati spesi 300 milioni e fattibilità. Il ponte avrebbe 6 carreggiate, tre per senso di marcia, per le auto, al centro due binari ferroviari.

7 miliardi, tanto potrebbe costare il ponte sullo stretto di Messina. Da dove vengono i soldi? Nei giorni scorsi Salvini ne ha discusso anche con la Banca europea degli investimenti.

Difficile usare i fondi del Pnrr se si utilizza la società già esistente in liquidazione da 10 anni. Tra Messina e Reggio Calabria transitano 10 milioni di persone l’anno. Le automobili sono 1,4 milioni e i mezzi pesanti 800 mila.

Il ponte sullo Stretto di Messina è un progetto ambizioso che ha richiesto molti studi di fattibilità e progettazione nel corso degli anni.

Secondo una ricostruzione dettagliata pubblicata su “Il Sole 24 Ore“, tra il 1981 e il 1997 sono stati spesi 135 miliardi di lire per vari studi di fattibilità.

Governo Berlusconi

Il governo Berlusconi ha poi dato il via ai lavori, aprendo nel 2009 il primo cantiere a Cannitello per lo spostamento di un tratto di ferrovia, originariamente autorizzato dal CIPE (anno 2006) con esclusiva finalità di “ambientalizzazione” della ferrovia e solo in seguito (2009) ricondotto a una indiretta funzionalità al ponte (liberare dall’ingombro dei binari ferroviari degli spazi destinati al blocco di ancoraggio sul lato calabrese del ponte). Nel frattempo, il costo dell’opera è già salito a oltre 130 milioni di euro.

Foto: Ansa

Nel 2007, la società Stretto di Messina è stata controllata all’81,84% da Anas (oggi parte di Ferrovie dello Stato) e partecipata da Rete ferroviaria italiana (Rfi), Regione Calabria e Sicilia.

Tuttavia, il progetto ha subito una serie di rallentamenti politici e di polemiche, con diverse forze politiche che si sono espresse contro la costruzione del ponte, soprattutto in relazione ai costi e alla sostenibilità ambientale dell’opera.

Governo Monti

Nel 2013, il premier Mario Monti ha deciso di chiudere la partita e la società Stretto di Messina è stata messa in liquidazione. Secondo il bilancio del 2013, ai 342 milioni da dare alla società Stretto di Messina fra penali e indennizzi, occorre aggiungere gli oltre 130 milioni spesi fra studi e gestione degli anni ’80 e ’90. Inoltre, ci sono stati risarcimenti di parti terze poiché non sono stati fatti accantonamenti a garanzia, ovvero le cause legali fatte alla Stretto di Messina.

Ad esempio, il consorzio che aveva vinto l’appalto Eurolink – capitanato da Salini Impregilo, oggi WeBuild, partecipata anche da Cdp (quindi dallo Stato) – ha in sospeso un appello con una richiesta di 657 milioni di euro per illegittimo recesso.

Inoltre, ci sono altre cause legali da affrontare, come quella da 90 milioni intentata da Parsons, colosso dell’ingegneria civile Usa.

I costi da sostenere in caso di realizzazione: si stimano 10 miliardi

I costi già sostenuti per il Ponte sullo Stretto di Messina sono solo una parte del conto totale.

Secondo il progetto originario, il costo era di circa 4,4 miliardi (valori al 2003, anno in cui il progetto preliminare venne approvato), ma il Consorzio Eurolink si aggiudicò nel 2005 la gara operando un ribasso che portò il valore del contratto (sottoscritto ad aprile 2006) a 3,9 miliardi (a valore 2003).

In base alle previsioni contrattuali, il contratto nello stesso anno 2006 ebbe un aggiornamento del valore monetario e un incremento dell’oggetto, giungendo a circa 6 miliardi di euro.

Foto: Ansa

Negli anni questo costo è aumentato ancora, arrivando a 13,5 miliardi di euro, secondo quanto prevede un allegato del Def (Documento di Economia e Finanza). Per quanto riguarda i raccordi stradali di competenza ANAS il valore non è definito nel Def, dove si afferma solamente che saranno molto inferiori rispetto ai raccordi ferroviari di RFI.

A tale costo vanno aggiunti i costi delle opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con Rfi. Si stima un costo di 1,1 miliardi.

Al finanziamento dell’opera, puntualizza il documento, si intende provvedere mediante: le risorse messe a disposizione dalle Regioni a valere, in particolare, sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione; l’individuazione, in sede di definizione della legge di bilancio 2024, della copertura finanziaria pluriennale a carico del bilancio dello Stato; i finanziamenti all’uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale: saranno a tal fine considerate prioritarie le interlocuzioni con finanziatori istituzionali quali la Banca europea degli investimenti e Cassa depositi e prestiti; l’accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility – Cef (partecipazione al bando entro settembre 2023).

Le polemiche: dai costi al fattore ambientale al rischio sismico

Le grandi opere infrastrutturali sono spesso oggetto di dibattiti intensi, coinvolgendo opinioni contrapposte. Da una parte, si promuovono come soluzioni innovative per il miglioramento della connettività e dello sviluppo economico.

Foto: Ansa

Dall’altra, emergono voci preoccupate per gli impatti ambientali e i costi, soprattutto in aree particolarmente delicate. Le discussioni su questi progetti non si limitano a valutazioni tecniche, ma coinvolgono anche la percezione pubblica e le aspettative di chi vive nei territori coinvolti.

Un esempio significativo è rappresentato dalle grandi opere proposte in Italia, che spesso affrontano ostacoli che vanno oltre i semplici problemi tecnici. In questi casi, le opposizioni non riguardano solo le critiche formali, ma anche questioni di fondo che possono mettere in discussione l’intero progetto.

Temi come il rischio sismico, la preservazione di ecosistemi unici e l’impatto a lungo termine sull’ambiente locale tendono a essere centrali.

Tali dibattiti si arricchiscono del contributo di esperti indipendenti e associazioni ambientaliste, che sollevano interrogativi fondamentali su sostenibilità e efficienza.

È frequente che la stessa comunità scientifica si divida, con alcuni studiosi che sostengono l’importanza strategica del progetto, mentre altri mettono in guardia dai pericoli che esso potrebbe comportare. In questo contesto, le istituzioni devono fare da mediatore tra le diverse visioni, cercando di valutare con attenzione le criticità evidenziate.

Le opposizioni più forti si manifestano quando si rilevano carenze o lacune nei progetti proposti, soprattutto in termini di compatibilità ambientale e di rispetto delle normative vigenti. Le integrazioni presentate dalle aziende promotrici dei progetti diventano allora oggetto di attente valutazioni, che mettono alla prova la fattibilità dell’opera.

Le criticità sollevate dagli esperti

Nel caso del progetto per la costruzione di un ponte sullo Stretto di Messina, le integrazioni al progetto depositate dalla società promotrice sono state oggetto di numerose critiche.

Un gruppo di associazioni ambientaliste e comitati locali ha recentemente evidenziato come molti dei problemi originari del progetto siano rimasti irrisolti. Tra questi, spicca la questione dell’effetto cumulo, che riguarda l’impatto ambientale complessivo dell’opera e che non sarebbe stato considerato nella sua interezza.

La preoccupazione maggiore riguarda il fatto che, nonostante la mole di documentazione prodotta, la società proponente non avrebbe affrontato in maniera esaustiva il tema delle faglie sismiche nella zona.

Questi elementi rappresentano un rischio significativo, soprattutto alla luce dei disastri sismici che hanno colpito l’area in passato. Secondo gli esperti, le integrazioni proposte non sarebbero state sufficientemente dettagliate.

La posizione delle associazioni contrarie

Le associazioni che si oppongono alla costruzione del ponte hanno presentato un documento di 600 pagine, redatto da una commissione di 39 esperti.

Questo documento evidenzia diverse criticità, tra cui il mancato rispetto delle normative nazionali e comunitarie in tema di impatto ambientale. Si sottolinea anche il potenziale impatto negativo sulla biodiversità locale, con particolare attenzione alle “beach rock”, una rara conformazione rocciosa che verrebbe distrutta dal progetto.

Foto: Ansa

Oltre alla questione ambientale, le associazioni mettono in discussione anche la sostenibilità economica dell’opera, sostenendo che i benefici derivanti dalla costruzione del ponte non giustificherebbero i costi previsti, né dal punto di vista economico né da quello ecologico.

Cosa fanno gli altri

Prima di tutto vediamo cosa si realizza nei paesi più vicini a noi, senza spingerci alle colossali realizzazioni in Cina e nel resto del mondo.

Nel 2022 in Turchia è stato inaugurato il ponte sui Dardanelli, attuale record del mondo dei ponti sospesi con 2.023m di luce, che unisce Asia ed Europa, mentre negli anni precedenti sono stati realizzati i tre ponti sospesi sul Bosforo, un altro sulla baia di Izmit ed uno strallato sul Corno d’Oro.

Nel 2012 in Russia è stato realizzato il ponte Russkij, attuale record del mondo dei ponti strallati con 1.104m di luce.

In Danimarca nel 1998 è stato completato il grande progetto dello Storebaelt che comprende un ponte sospeso di 1.624m di luce, e nel 2000 è stato completato il collegamento tra Copenaghen e Malmö in Svezia, con un ponte strallato sull’Öresund, mentre è attualmente in costruzione il ponte sullo Storstrøm, parte del corridoio ferroviario con la Germania.

In Francia è stato completato nel 1995 il ponte strallato di Normandia sull’estuario della Senna, allora record del mondo con 850m di luce, da molti considerato il ponte più bello del mondo, inoltre nel 2004 è stato inaugurato il ponte di Millau, l’iconico “ponte nelle nuvole”, tra i più alti mai realizzati.

In Portogallo è stato completato nel 1998 il viadotto Vasco De Gama sull’estuario del Tago, all’epoca più lungo viadotto d’Europa, mentre a Lisbona nel 1999 è stato ristrutturato il grande ponte sospeso “25 aprile” per consentire il traffico ferroviario con due funi di sospensione supplementari

In Grecia nel 2004 è stato completato il ponte Rio-Antirrio sul golfo di Corinto per collegare il Peloponneso all’Epiro.

In Romania è stato appena completato il ponte di Braila sul Danubio, secondo ponte sospeso più lungo dell’Unione Europea.

Molti di ponti di cui sopra sono infatti parte dei corridoi trans europei dei trasporti TEN-T, come peraltro il ponte di Messina che si trova sul corridoio T1 Berlino Palermo.

Vantaggi e motivi per costruire il Ponte

Oltre le polemiche e i contrasti con esperti, opposizioni politiche di vario colore e associazioni e comitati nati appositamente per dire no all’opera che potrebbe risultare la più grande infrastrutture degli ultimi 50 anni per l’Italia, ci sono anche dei motivi che hanno spinto nei decenni a riprovarci ogni volta. Motivazioni e vantaggi che fanno pendere la bilancia da una parte piuttosto che dall’altra.

Superamento del “collo di bottiglia” dello stretto

Lo stretto di Messina costituisce un vero e proprio collo di bottiglia che separa fisicamente la regione più grande d’Italia e quasi il 10% degli italiani dal resto del paese.

Lo stretto è attraversato ogni anno da quasi 100.000 corse di traghetti su cui transitano circa 11 milioni di passeggeri e 5 milioni di tonnellate di merci, 1,8 milioni di veicoli leggeri e 0,8 milioni di veicoli pesanti, oltre 60.000 carri ferroviari e quasi 6 milioni di tonnellate di merci (dati 2019).

E non è solo un collo di bottiglia per l’Italia ma anche per l’Europa, se consideriamo che questo attraversamento fa parte, fin dal 2003, del corridoio TEN-T scandinavo-mediterraneo asse Berlino-Palermo, poi Helsinki-LaValletta, e che sullo stretto circa un quarto del traffico merci è scambiato con paesi dell’Unione europea.

Lo stretto di Messina è il punto più critico dell’intera rete infrastrutturale italiana, con tempi medi complessivi di attraversamento di circa 2 ore per i mezzi gommati e molto superiori per il traffico ferroviario, essendo inoltre impossibile, per motivi tecnici, il traghettamento di treni AV.

L’ammodernamento dell’autostrada Sa-RC ha ridotto i tempi di percorrenza sulla tratta di circa 1 ora, mentre la realizzazione dell’intera tratta ferroviaria AV SA-RC ne ridurrebbe i tempi di circa 2 ore, la realizzazione del ponte ridurrebbe quindi da sola i tempi di percorrenza da e per la Sicilia in misura molto superiore ed un costo nettamente inferiore.

Utilizzo di un progetto pronto e virtualmente “a costo zero”

Il Ponte sullo stretto di Messina è un’opera con un progetto definitivo approvato, già appaltata e cantierabile in poco tempo, che potrebbe essere completata in meno di 6 anni, incluso il completamento della progettazione esecutiva.

Il progetto definitivo comprende circa 40 km di raccordi stradali e ferroviari ed una serie di opere complementari di grande interesse locale.

L’importo contrattuale fissato con il contraente generale Eurolink nel 2009 era di 3,9 miliardi di euro, mentre l’onere complessivo a finire dell’investimento, comprensivo del costo di realizzazione dell’opera e delle opere complementari, inclusi tutti costi tecnici, degli oneri finanziari, degli accantonamenti rischi e degli adeguamenti conseguenti all’inflazione, è stato stimato nel 2012 in circa 8,5 miliardi di euro (DEF 2012-delibera CIPE 136/2012).

Foto: Ansa

Circa il 60% dell’importo dell’investimento sarà reperito in Project Financing con l’intervento di investitori privati, mentre è possibile accedere al finanziamento europeo (programma CEF) per progetti infrastrutturali sulle reti di trasporto transeuropee (Ten-T); l’opera potrebbe anche essere inserita in un’eventuale revisione del Pnrr.

In definitiva l’onere a carico dello Stato per la realizzazione dell’opera sarebbe confrontabile all’onere che lo Stato dovrà affrontare per il risarcimento a seguito della rescissione contrattuale al Contraente Generale (Eurolink) ed al PMC (Parsons), stimabile in circa 1 miliardo di euro, oltre a quanto già speso da Stretto di Messina S.p.A. dal 1981 (circa 350 milioni di euro), ai 26 milioni di euro già spesi per lo spostamento della ferrovia dove interferiva con una delle torri del ponte (variante di Cannitello) ed a quanto da rimborsare ai proprietari dei terreni vincolati all’opera.

Rilancio economico e sociale in un’area svantaggiata

Le condizioni di insularità della Sicilia hanno un impatto negativo sul PIL regionale di circa 6,5 miliardi di euro (quasi un Ponte sullo Stretto l’anno). Questo secondo un report pubblicato dal Il Sole24Ore del 2022.

Il mancato collegamento stabile, oltre ad essere un ostacolo per lo sviluppo agricolo, industriale, turistico e commerciale della regione, impedisce di fatto lo sviluppo di un sistema portuale insulare come hub mediterraneo, da cui avviare su rotaia merci in tutta Europa.

Inoltre il collegamento dell’area più popolata della Calabria con la terza città siciliana consentirebbe finalmente lo sviluppo di una città “metropolitana” a cavallo delle due sponde, come già successo in tanti altri casi, con uno sviluppo economico ma anche di carattere “sociale” inimmaginabile.

Foto: Ansa

Istanbul costituisce ormai la sua sponda asiatica un unico aggregato con oltre 15 milioni di abitanti, mentre Copenaghen è collegata a Malmö in Svezia a costituire una zona economica transnazionale. Il ponte sospeso più lungo del ponte, sui Dardanelli, iniziato nel 2017 ed inaugurato nel 2022 è uno dei pilastri del piano di sviluppo delle provincie a cavallo tra la penisola di Gallipoli e la costa anatolica e si prevede per l’area uno sviluppo urbano ed una rivalutazione turistica che porteranno ad una crescita economica esponenziale ed un incremento della popolazione da 1.654.000 abitanti a oltre 4 milioni entro il 2040.

Un grande impulso all’economia locale ed alla riqualificazione del territorio verrebbe poi dalle opere complementari a carattere locale connesse al progetto tra cui:

- la realizzazione di un sistema metropolitano interregionale tra Reggio Calabria e Messina con tre nuove fermate ferroviarie in sotterraneo;

- la variante ferroviaria che prevede lo spostamento della nuova Stazione di Messina da Maregrosso a Gazzi ed il conseguente allungamento, per circa 3 km in galleria, dei collegamenti ferroviari;

- la nuova Area Direzionale (lato Calabria) progettata dall’architetto Daniel Libeskind;

- lo spostamento a monte del tracciato autostradale lato Sicilia in corrispondenza degli impianti sportivi della città Universitaria in località Annunziata.

Volano occupazionale: 100mila posti di lavoro per tutta la filiera

La realizzazione del ponte e delle opere complementari, secondo uno studio di PriceWaterhouseCoopers e Università Bocconi, creerebbe circa 15.000 posti di lavori l’anno per tutta la durata di costruzione dell’opera.

Bisogna poi considerare il volano gigantesco per tutta la filiera coinvolta nella fornitura dei materiali e mezzi d’opera che assicurerebbe complessivamente circa 100.000 posti di lavoro con un aumento del tasso di occupazione nazionale di circa mezzo punto percentuale.

Solo la produzione di oltre 300.000 tonnellate di acciai e 600.000 m3 di calcestruzzo dell’opera principale terrebbe impegnata buona parte dell’industria nazionale per lunghi periodi.

A regime, le maestranze impegnate nella gestione del ponte e delle opere complementari, oltre ai posti di lavoro prodotti dal rilancio economico dell’area, compenserebbero abbondantemente la riduzione di posti di lavoro nel settore dei traghetti.

Miglioramento ambientale

Si è parlato del pericolo costituito dalle funi per gli uccelli migratori o dell’ombra del ponte che disturba i pesci ma non si considera l’inquinamento prodotto dai traghetti.

Studi comparativi tra l’inquinamento per le emissioni dei traghetti, che sono alimentati ancora in gran parte a nafta pesante, ed il traffico gommato sul ponte, mostrano un risparmio annuo di oltre 140 mila tonnellate di emissioni anidride carbonica, 200 tonnellate di ossido di carbonio, 1.300 di ossidi di azoto, 100 di particolato, 200 di idrocarburi incombusti e 100 di ossidi di zolfo.

Foto: Imagoeconomica

Inoltre la drastica riduzione del traffico marittimo dei traghetti semplificherebbe di gran lunga la navigazione nello stretto, allontanando il pericolo di collisioni e disastri ambientali, sempre presente se si pensa che la movimentazione merci del Sistema Portuale Integrato dello Stretto è di circa 25 milioni di tonnellate annue.

Il pericolo di collisioni e sversamenti è altissimo tanto che in 40 anni ci sono state oltre 50 collisioni e nel 2007 una collisione tra un aliscafo ed un portacontainer ha provocato 4 morti ed un centinaio di feriti.

Attrazione turistica

C’è anche una motivazione legata all’attrazione turistica che il più grande ponte del mondo rappresenterebbe.

Opere di questo genere costituiscono di per sé una meta di visita: senza scomodare la torre Eiffel, basta pensare al ponte di Normandia sull’estuario della Senna o il Viadotto di Millau in Francia (il più alto del mondo), con i loro centri accoglienza dei visitatori ed il turismo indotto sulle località adiacenti (per Millau mezzo milione di persone solo durante la costruzione), oppure negli Stati Uniti il Golden Gate o il Verrazzano Bridge

Si possono paragonare queste opere alle grandi cattedrali e monumenti del passato, opere che, lungi dal deturpare il paesaggio, costituiscono un armonioso complemento alla natura frutto dell’ingegno umano.

Una sfida per rimanere all’avanguardia nel mondo

Il ponte con la luce più lunga finora completato (“luce” ovvero distanza massima tra due piloni e non lunghezza totale – è facile realizzare un viadotto di 50km con campate da 50m) è il ponte sui Dardanelli in Turchia con 2023m di luce.

Il ponte di Messina a campata unica avrebbe una luce di 3.330m ovvero oltre il 50% in più, tuttavia, molti parametri non variano linearmente con la luce ma con il quadrato o il cubo della stessa e quindi realizzare il ponte di Messina equivale ad incrementarne le difficoltà tecniche non da 2 a 3,3 ma da 2 al cubo a 3,3 al cubo, ovvero da 8 a 36.

In sintesi si tratterebbe della più ardita opera d’ingegneria mai realizzata con difficoltà non solo di tipo “teorico” ma anche di tipo tecnologico “pratico”.

Per esempio le funi principali di sospensione di 1,3 metri di diametro lunghe oltre 5 chilometri, i cavi verticali o pendini con lunghezze di oltre 300m, il sollevamento e posizionamento di enormi sezioni di impalcato dal mare fino a 70m di altezza, la costruzione di antenne alte quasi 400m con perfetta verticalità. Si tratta di elementi e materiali di tipologia ben nota ma decisamente “fuori scala” rispetto all’esistente, per realizzare i quali sarà necessario mettere a punto nuove tecnologie, nuove tecniche di costruzione, nuovi mezzi d’opera, oltre ad una perfetta organizzazione logistica.

Foto: Imagoeconomica

Eppure proprio queste difficoltà rappresentano uno dei motivi principale per realizzare l’opera: per superarle si acquisirà un know how unico al mondo, con ricadute incalcolabili per l’ingegneria italiana e per il suo rilancio, una referenza preziosissima per il mondo delle costruzioni italiano.

Ma anche per l’immagine stessa del paese, per ritrovare la fiducia in noi stessi, il gusto del fare, lo spirito di costruttori all’avanguardia nel mondo, quali siamo sempre stati dai tempi dell’antica Roma.